曾国藩传讲的是什么

曾国藩传讲的是中国明清时期著名的文化名人曾国藩的事迹和思想。

1、因为曾国藩是中国史上非常著名的大儒和政治家,他的一生很有代表性地展现了南北文化的衔接和明清时期经世致用的政治智慧。

2、在曾国藩的传说中,除了他的一句名言“养德必先养心”外,还涉及山西变法、辅政典事等内容,这都是中国文化中非常重要的部分,值得深入学习和研究。

《曾国藩传》是曾国藩的生平事迹。曾国藩家书给其子弟和后人们以学习和教育,受到人们很好的评价,值得我们学习。曾国藩传阐述了他出生到去世这一生如何一步步走上官道,又怎么和太平军对战,其艰难与辛酸!讲述了他的整个过程。

《曾国藩传》细述曾国藩人生历程中的四件大事。以高度凝练的笔法,再现了曾国藩立功、立德、立言的传奇人生,为读者提供一把打开曾国藩谋略宝库的金钥匙。

本书摘其家书中的精品,运用他修身齐家的具体事例,解读他继承先人遗训、结合自身体会,教导兄弟子侄成人成才的高妙策略,从而传扬中华民族的优秀家教传统,并使之有益于现代家庭。

本书是曾国藩总结自身人生经验和成功心得而成的一部传世奇书,它是曾国藩修身处世、居官治平的最高法则。因其具有极强的实用性、启迪性和借鉴性而受到各界人士的重视和喜爱。

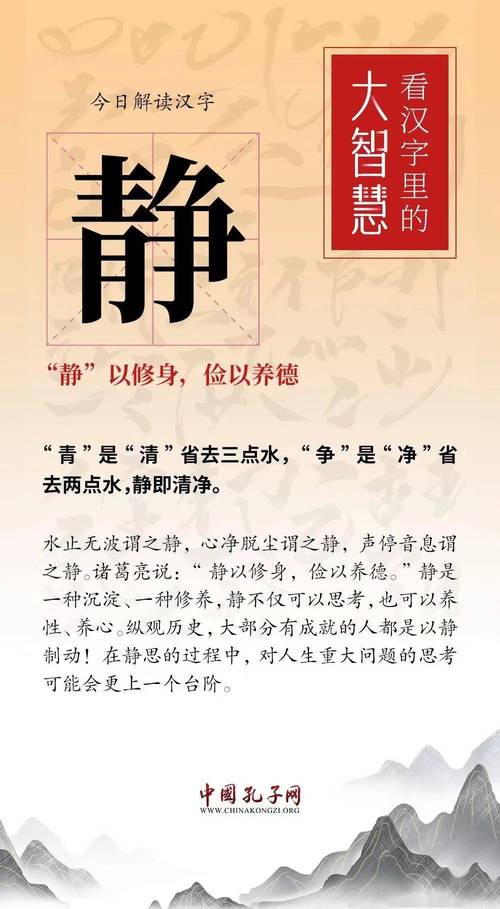

诫子书全文强调哪个字

《诫子书》全文强调的字的字是“静”。这句话是:“静以修身,亲以养德”。这句话的意思是:以静心修身来提高自己的品德修养,以宁静的心态来调适自己的情感。

《诫子书》是三国时期著名政治家诸葛亮写给儿子诸葛瞻的一封家书,是诸葛亮对其一生的总结和对儿子的期望。全文旨在劝勉儿子要淡泊明志,宁静致远,文中充满了智慧和哲理,具有很强的教育意义。

静

《诫子书》全文强调一个“静”字,以此进行了论述,鼓励诸葛瞻勤学立志,在提高立身修养上下功夫,克服懒惰浮躁,以利于将来学业有成。《诫子书》不但讲明了立志与学习的关系,还重点强调了修身养德的途径、方法。

《诫子书》是一篇充满着智慧的家训名作,它也是对诸葛亮这样一位忠君爱民之人一生的事业和追求的总结,使之成为了励志、修身的千古名篇。

“不为圣贤,则为禽兽;只问耕耘,不问收获”,这句话该如何理解?怎样应用于生活中

答:这句话出自晚清名臣曾国藩之口,意思是说“人活着不去追求做一名圣贤,那么你就是禽兽。人生要确立远大的理想,要有追求,不要在乎最终的结果是什么,只要用心做好自己就行了”。

曾国藩严于律己,言行一致,他确实也做到了,他给后人树立了良好榜样。然而,人人都去追求做圣贤,这可能吗?当然是很难的,所以才有后面的“莫问收获,只问耕耘”,这才是重点!只要你尽心尽力去追求做圣贤,顺其自然,不管结果如何,你都是在用心做好自己。

那么,我们如何把曾国藩的话应用到现实生活中呢?

一、以在校读书的子女为例,只要他们有理想有目标有认真学习,那么,不论将来高考的结果如何,他们都已经尽力了。

二、在创业的的候,我们先确立奋斗目标,象追求做圣人一样严于律己,孜孜不倦,尽心尽力去拼博,至于成功与否,顺其自然吧,因为我们已经付出努为了。

三、身在其位,必谋其职,子曰:“居之无倦,行之以忠。”做事毫不懈怠,尽心尽力做好本职工作就好,有时结局非我们所能掌握的,那也不要紧,因为你已经做得很好,无愧于心了。

这句话从字面意义上其实不难理解,它告诫我们人立于世,要树立志向,要养德,并为了自己的志向和抱负,勤勤恳恳,兢兢业业,长期坚持不懈,方可有所收获。解读这句名言,我们可以看出人成才(圣贤)的路径是,首先要立志,而后要奋发勤勉,孜孜以求,才会逐步迈向成功!

真正的成功从来没有捷径可走!

非圣贤,即禽兽,这是在骂多数人。世上之人圣贤者少,禽兽者亦少,更多的是普通之人。普通之人不为圣贤,那不就是禽兽吗?这种为褒圣贤而骂百姓的话实乃恶句毒言,理当弃之。

只问耕耘,不问收获,这显然是忽悠人的鬼话。试问,世上有哪个人,不论做何种耕耘,其目的不是为了收获?现实中许许多多勤劳奋斗之人,哪个不是为了多挣些钱能过上好生活好日子?难道这有错吗?这种道德绑架有几人能承受得起呢?

先说"不问耕耘只问收获"。此句一是励志语,一是无奈语。实际中大多数人应当如此吧。

再说"不为圣贤,则为禽兽"。(禽兽,指官员服饰,代指官员。)据说为曾国藩所说。是否就如民间所言:男子汉不能流芳百世,便当遗臭万年?不过笔者却认为曾(国藩)说此话的含意应当是:即然作不了圣贤,那么做官吧。历史证明,他是如此说的,也是如此作的。

(史料记载,明朝规定:文官绣禽,武官绣兽…。所以衣冠禽兽指官员服饰。)只是后来官场腐败,老百姓称道德败坏的官员为"衣冠禽兽"。有了贬意。

“不为圣贤,即为禽兽”与“只问耕耘,不问收获”这二句话,看似很高大尚,但并不是真心的话,而是一句自我标榜的话。

曾国藩说了“不为圣贤,即为禽兽”,但他是圣贤呢,还是禽兽呢,这得站在不到立场上看。如果站在当时的统治者清王朝的立场上看,他维护了清王朝的统治,被清王朝誉为“中兴之臣”,他就是“圣贤”。如果站在当时的劳苦大众立场上看,他极力维持一个腐朽没落,以使大众民不聊生的政权,为此而残酷镇压农民起义,用百姓的鲜血换取头上顶戴,那么他就是“禽兽”。

顺应了历史潮流,并为大多数人谋幸福者,才称得上“圣贤”。

“只问耕耘,不为收获”。但扪心自问,世间真有这样的人吗?人活在世上,首先为生存,为生存肯定会为收获,没收获你喝西北风呀,喝西北风你能活在这个世上吗。农民种地是为收获粮食,工人做工是为挣工资,这都无可厚非,是人之常情。

人在世上靠自己的劳动获取果实,就是高尚的人。只怕世间有些恶人,挖空心思,掠取他人血汗,却还装出一幅高尚的样子。

诫子书中运的词类活用

1。非学无以广才(“广”:形容词用作动词,使……广,即增长的意思)

2。非宁静无以致远(“远”:形容词用作名词,远大的目标)

本文是诸葛亮教育儿子的一封家书,在信中他论述了静心学习和简朴养德的重要性,同时告儿子不要脱离社会现实,体现了诸葛亮在教育后代问题上的卓越见识。文章突出“静与“躁”的关系,说明学习、修身在于静的道理,指出躁的危害性。